Methodik

Betrachtungen zum Vegetationsgutachten am Beispiel des Landkreises Freising

Im dreijährigen Rhythmus werden seit 1986 Vegetationsgutachten durch die Forstämter und seit der Forstreform durch die ÄELF (Ämter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten) erstellt. Das ursprüngliche Ziel war es, die Situation der Waldverjüngung statistisch darzustellen. Im Laufe der Jahre wurde das Ergebnis der Erhebungen entgegen der eigentlichen Zielsetzung als Grundlage für die Abschussplanung beim wiederkäuenden Schalenwild verwendet.

Methodik:

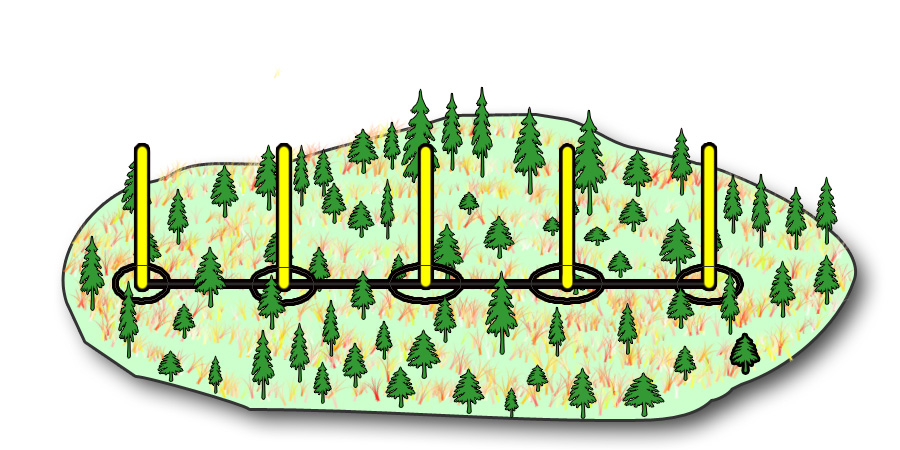

Im Rahmen eines Stichprobenverfahrens werden Gitternetzpunkte über ein regelmäßiges Gitternetzraster ermittelt und hiervon ausgehend die nächstgelegenen Aufnahmeflächen für jeden Hegering bestimmt.

Als Aufnahmeflächen können nur Verjüngungs- und Unterbauflächen ausgewählt werden. Die Flächen müssen mindestens 1300 Pflanzen/ha mit einer Mindestgröße von 20 cm haben. Die Spitzen der Leittriebe müssen vom regional vorkommenden Schalenwild auch bei Schneelage noch erreicht werden können. In Niederwildgebieten sind das demnach 110 cm und in Hochwildgebieten mit Rotwild 140 cm. Die Aufnahmefläche muss einen Durchmesser von mindestens 50 m haben. Durch die jeweilige Aufnahmefläche wird eine Gerade von mindestens 40 Metern und höchstens 100 Metern gelegt.

In befriedeten und gezäunten oder anderweitig geschützten Flächen sowie in Wildgattern erfolgt keine Aufnahme. Werden die Aufnahmekriterien nicht erfüllt, wird keine Ersatzfläche gesucht.

Aus statistischen Gründen sind mindestens 30, höchstens aber 40 Aufnahmeflächen je Hegegemeinschaft aufzunehmen.

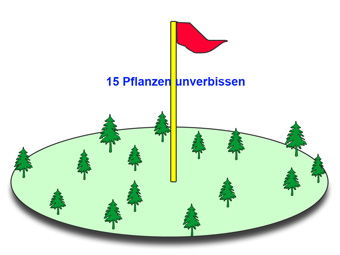

Die Aufnahmegerade jeder Aufnahmefläche wird in vier gleiche Teile unterteilt, wodurch sich fünf Aufnahmepunkte ergeben. Ausgehend von jedem der fünf Aufnahmepunkte werden nun die fünfzehn nächstgelegenen mindestens 20 cm großen Pflanzen angesprochen und nach Verbiss und Fegeschäden bewertet. Die am weitesten entfernte der fünfzehn Pflanzen bestimmt den Radius des Probekreises.

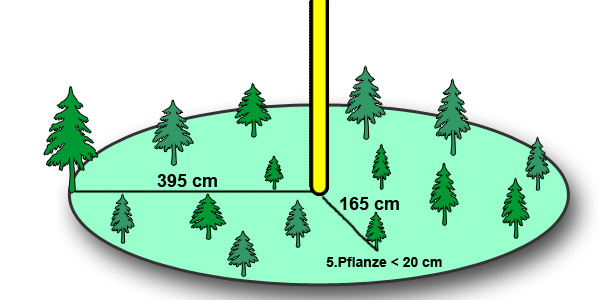

Aus der Vorgabe einer Pflanzendichte von mindestens 1300/ha errechnet sich ein maximaler Probekreisdurchmesser von 12,12 Metern für die 15 aufzunehmenden Verjüngungspflanzen. Bei dichterem Bewuchs, wie in Naturverjüngungen regelmäßig anzutreffen, schrumpft der Kreisdurchmesser ganz erheblich und kann schon bei unter einem Meter liegen.

Kommen innerhalb eines Hegerings von einer Baumart weniger als 50 Exemplare zur Aufnahme, so ist diese Baumart aus den statistischen Berechnungen zu streichen.

Innerhalb jedes Probekreises werden zusätzlich maximal fünf der nächstgelegenen Pflanzen < 20 cm aufgenommen sowie die Verjüngungspflanzen über Verbisshöhe.

Auswertung:

Verglichen werden soll die tatsächliche Waldzusammensetzung des Altbestands mit den aufgenommenen Baumartenanteilen (Prozentwerten) der Verjüngungsflächen, ferner das Verhältnis der Pflanzen < 20 cm mit den verbeißbaren Pflanzen > 20 cm und den dem Äser entwachsenen Pflanzen.

Verglichen wird das prozentuale Ergebnis der neuen Erhebung mit dem der letzten Aufnahme. Pflanzendichten werden nicht berücksichtigt.

Bewertet wird das Verhältnis der gegen Verbiss geschützten Flächen zu den ungeschützten.

Bei zu geringer Zahl der Aufnahmeflächen stützt sich das Gutachten auf die übrigen Befunde der Bestandsaufnahme (z. B. erfolgte Schutzmaßnahmen bei Verjüngungsflächen).

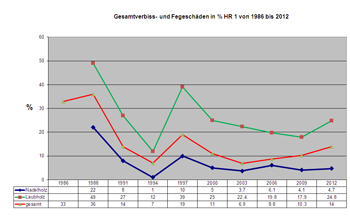

Prozentualer Verbiss im Landkreis Freising von 1986 bis 2012

Aufgenommen und ausgewertet wurden die Verjüngungsflächen aller acht Hegeringe im Landkreis Freising.

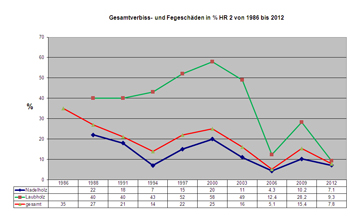

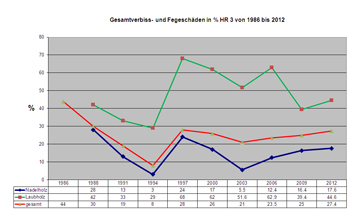

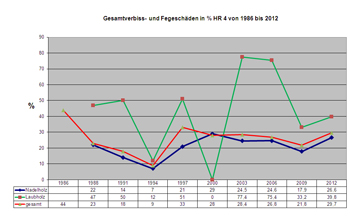

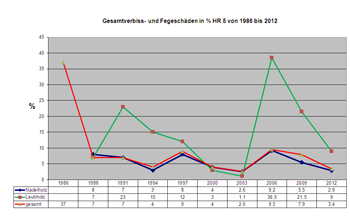

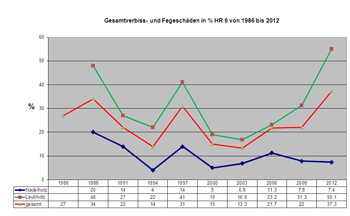

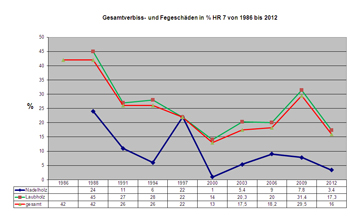

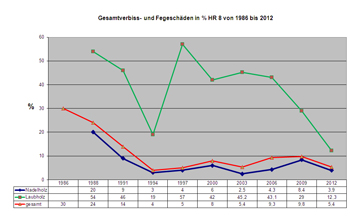

In den nachfolgenden Diagrammen bedeutet jeweils die rote Linie die Entwicklung des Gesamtverbisses, die grüne Linie steht für das Laubholz und die blaue Linie für das Nadelholz. Nochmals betont werden muss, dass es sich entgegen der Arbeitsanweisung um die unbereinigten Daten der Forstbehörde handelt, da auch die Baumarten enthalten sind, die mit weniger als 50 Exemplaren pro Hegering vertreten sind.

Der Verbiss wird nur in Prozentpunkten als arithmetisches Mittel des Verbisses je Hegering angeben. Wie viele Jungpflanzen auf den Aufnahmeflächen hochgerechnet je Hektar stehen, lässt sich daraus in keiner Weise ablesen.

1. Massenhausen: In diesem Hegering liegt ein hoher  Flächenanteil im Bereich des Staatsforstes. Trotz oder wegen des stetig zu erhöhenden Abschusses änderte sich an den Verbissprozenten kaum etwas.

Flächenanteil im Bereich des Staatsforstes. Trotz oder wegen des stetig zu erhöhenden Abschusses änderte sich an den Verbissprozenten kaum etwas.

2. Hohenkammer: Seit 1986 sind starke Schwankungen der Verbissprozente zu sehen. Warum  ausgerechnet während des sehr strengen Winters von 2006 die Verbissprozente deutlich sanken und in den milderen Wintern der Folgerjahre wieder anstiegen, lässt aufhorchen. Am ehesten liegt es eben an der Auswahl der Aufnahmeflächen und der Lage der Aufnahmegeraden.

ausgerechnet während des sehr strengen Winters von 2006 die Verbissprozente deutlich sanken und in den milderen Wintern der Folgerjahre wieder anstiegen, lässt aufhorchen. Am ehesten liegt es eben an der Auswahl der Aufnahmeflächen und der Lage der Aufnahmegeraden.

3. Kirchdorf: Dieser Hegering musste bei allen Aufnahmejahren den Abschuss erhöhen. Zu einer  Verbesserung der Verbissprozente kam es bisher nicht. Insbesondere in den letzten Jahren wurde und wird diese Jagdgenossenschaft unter der Regie des ÖJV in Eigenbewirtschaftung betrieben. Das führte zu einer überdeutlichen Verschärfung des Jagddrucks und folglich zur erneuten Zunahme des Verbissprozents.

Verbesserung der Verbissprozente kam es bisher nicht. Insbesondere in den letzten Jahren wurde und wird diese Jagdgenossenschaft unter der Regie des ÖJV in Eigenbewirtschaftung betrieben. Das führte zu einer überdeutlichen Verschärfung des Jagddrucks und folglich zur erneuten Zunahme des Verbissprozents.

Ein schlagender Beweis dafür, dass erhöhter Jagddruck eher kontraproduktiv ist und den Verbiss steigert.

4. Attenkirchen: Auch in diesem Hegering muss der Abschuss stetig angehoben werden ohne positive  Auswirkungen auf das Verbissprozent. Die Rehwildpopulation ist deutlich zurück gegangen. Selektiver Abschuss ist wegen der viel zu hohen Abschussvorgaben nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf das Verbissprozent. Die Rehwildpopulation ist deutlich zurück gegangen. Selektiver Abschuss ist wegen der viel zu hohen Abschussvorgaben nicht mehr möglich.

5. Mauern: Obwohl in diesem Hegering die Verbissprozente stets auf sehr niedrigem Niveau liegen, musste  immer wieder der Abschuss angehoben werden. Auffallend sind die sehr deutlichen Schwankungen des Verbissprozents beim Laubholz.

immer wieder der Abschuss angehoben werden. Auffallend sind die sehr deutlichen Schwankungen des Verbissprozents beim Laubholz.

Verwunderlich ist dies aber nicht, da in diesem Bereich Laubbäume kaum vertreten sind. Wenn dann also von 10 Bäumchen 6 verbissen sind, ergibt sich eben ein Prozentsatz von 60%.

Soll das dann noch aussagekräftig sein?

6. Moosburg: Auch hier ist der Staatsforst  flächenmäßig stark beteiligt. Dementsprechend herrscht ein sehr hoher Jagddruck. Wie man sieht, steigt damit auch das Verbissprozent erheblich an. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die fehlende Fütterung im staatlichen Jagdbereich. Vielmehr wird dort bis zum Ende der Schusszeit nur angekirrt und streng gejagt.

flächenmäßig stark beteiligt. Dementsprechend herrscht ein sehr hoher Jagddruck. Wie man sieht, steigt damit auch das Verbissprozent erheblich an. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die fehlende Fütterung im staatlichen Jagdbereich. Vielmehr wird dort bis zum Ende der Schusszeit nur angekirrt und streng gejagt.

Die gleiche Tendenz ist im Hegering 3 zu finden, sowohl bezüglich des Jagddrucks und des Verbissprozents.

Sollte das nicht langsam nachdenklich stimmen?

7. Isarauen: In diesem Gebiet (hoher Staatswaldanteil) sind die Laubbäume deutlich in der Überzahl wie in allen  Aulandschaften. Entsprechend hoch ist die Pflanzendichte, sodass ein erhöhter prozentualer Verbiss wenig zu bedeuten hat. Dennoch lautet die Empfehlung häufig: Abschuss erhöhen!

Aulandschaften. Entsprechend hoch ist die Pflanzendichte, sodass ein erhöhter prozentualer Verbiss wenig zu bedeuten hat. Dennoch lautet die Empfehlung häufig: Abschuss erhöhen!

8. Au/Halltertau: Laubbäume sind in diesem Hegering kaum vorhanden. Schon dadurch sind die  überdeutlichen Schwankungen beim Verbiss des Laubholzes zu erklären. Das Verbissprozent beim Nadelholz (überwiegend Fichte) liegt auf niedrigem Niveau, was die Gutachter aber nicht davon abhält, eine Abschusserhöhung immer wieder auszusprechen.

überdeutlichen Schwankungen beim Verbiss des Laubholzes zu erklären. Das Verbissprozent beim Nadelholz (überwiegend Fichte) liegt auf niedrigem Niveau, was die Gutachter aber nicht davon abhält, eine Abschusserhöhung immer wieder auszusprechen.

Diskussion

Gutachten: Im vorliegenden Fall soll es sich um ein Gutachten handeln, das auf statistischen Erhebungen fußt. Der Anteil der aufgenommenen Probestände schwankt zwischen 51,4 % und 98,6 %, was ganz erstaunlich ist hinsichtlich der früheren Gewohnheiten des Forstamtes.

Was darf man aber von einem Gutachten erwarten? Ein Gutachten muss klar wissenschaftlich auf solidem Fundament und objektiv nachvollziehbar erstellt werden. Es ist eine sinnvolle Versuchsanordnung mit eindeutigem Kausalitätszusammenhang herzustellen. Alle nur erdenklichen Faktoren sind zu berücksichtigen. Insbesondere bei statistisch begründeten Gutachten sind ausreichend große Serien unerlässlich. Stehen diese aber nicht zur Verfügung, fehlt auch jegliche Basis zur gesicherten Auswertung eines statistischen Gutachtens.

Statistik: Wie oben ersichtlich, sind zur statistischen Beurteilung pro Hegering 30 bis 40 Aufnahmeflächen als Basis erforderlich. Ganz entscheidend ist bei den Auswertungen die Darstellung des Vertrauensbereichs, um die Aussagen richtig bewerten zu können. Dies unterbleibt aber konsequent.

Entgegen der Arbeitsvorschrift wurden die nicht zu berücksichtigenden Baumarten (Pflanzen unter 50 Stück / Hegering) nicht aus der Statistik genommen.

Zäunung: Geschützte Flächen werden nicht erfasst, wirken sich aber negativ auf die Gesamtbeurteilung aus allein aufgrund der Tatsache, dass sie geschützt wurden. Unberücksichtigt bleibt, warum sie geschützt wurden. Gründe für eine Zäunung kann es aber viele geben, die nicht im möglichen Verbiss liegen. Z. B. wurde Zäunung finanziell gefördert ohne Berücksichtigung der Notwendigkeit. In Bereichen mit geschützten Flächen müsste der statistisch ermittelte Verbiss entgegen der gängigen Praxis günstiger bewertet werden, da ohne Schutzmaßnahmen der Verbissdruck auf den ungeschützten Flächen geringer ausfallen würde.

Probekreise: Die Größe der Probekreise wird allein durch die vorhandene Pflanzendichte bestimmt. Trifft man nun auf einen sehr dichten Naturaufwuchs, sind auch die Probekreise klein. Sind in solch kleinen Probekreisen beispielsweise relativ viele Pflanzen verbissen, so ergibt sich eine statistisch ungünstige Verbissbelastung mit allen negativen Folgerungen für die Abschussempfehlung. In Wahrheit bleiben jedoch auf der Gesamtfläche mehr als genug unverbissene Pflanzen übrig um einen stabilen Bestand zu gewährleisten.

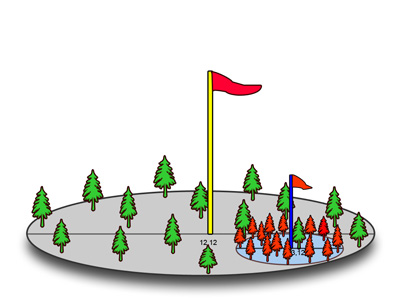

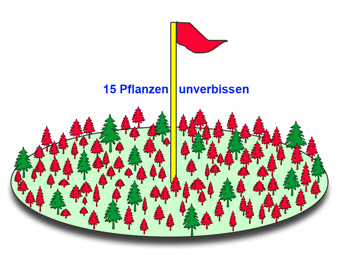

In nebenstehender Skizze sei der maximale Probekreis mit 12,12 m Durchmesser und 15 Pflanzen (grün) dargestellt. Das bedeutet, für jedes Bäumchen steht eine Kreisfläche mit 3,12 m Durchmesser zur Verfügung. Projiziert man nun in diesen großen Kreis einen Probekreis aus einer Naturverjüngung mit genau 3,12 m Durchmesser und ebenfalls 15 Pflanzen (14 rot und 1 grün) und nimmt ferner an, hier seien 14 Bäumchen verbissen, ergäbe sich im kleinen Kreis ein Verbiss von 93 % . Multipliziert man diesen kleinen Kreis nun mit dem Faktor 15, so erhält man wieder die Fläche des ursprünglichen maximalen Kreises mit 15 unverbissenen Pflanzen, was dann verglichen mit dem ursprünglichen Kreis und ebenfalls 15 unverbissenen Pflanzen einem Verbiss von NULL Prozent entspräche. Die nachfolgende Grafik soll diese Überlegung nochmals verdeutlichen.

In nebenstehender Skizze sei der maximale Probekreis mit 12,12 m Durchmesser und 15 Pflanzen (grün) dargestellt. Das bedeutet, für jedes Bäumchen steht eine Kreisfläche mit 3,12 m Durchmesser zur Verfügung. Projiziert man nun in diesen großen Kreis einen Probekreis aus einer Naturverjüngung mit genau 3,12 m Durchmesser und ebenfalls 15 Pflanzen (14 rot und 1 grün) und nimmt ferner an, hier seien 14 Bäumchen verbissen, ergäbe sich im kleinen Kreis ein Verbiss von 93 % . Multipliziert man diesen kleinen Kreis nun mit dem Faktor 15, so erhält man wieder die Fläche des ursprünglichen maximalen Kreises mit 15 unverbissenen Pflanzen, was dann verglichen mit dem ursprünglichen Kreis und ebenfalls 15 unverbissenen Pflanzen einem Verbiss von NULL Prozent entspräche. Die nachfolgende Grafik soll diese Überlegung nochmals verdeutlichen.

Nehmen wir an, beide Aufnahmekreise haben einen Durchmesser von 12,12 Meter. Der linke Kreis befindet sich in einer Verjüngungsfläche mit 1300 Pflanzen/ha. Dann stehen 15 Bäume auf der Kreisfläche. Der rechte Aufnahmekreis liegt in einer Verjüngungsfläche mit 19.500 Bäumchen/ha. Demnach wachsen dann dort 225 Jungpflanzen.

Im linken Kreis soll nun keine Pflanze verbissen sein (15 Pflanzen unverbissen) und im rechten sind alle bis auf 15 Pflanzen verbissen (ebenfalls 15 Pflanzen unverbissen).

Auf beiden gleichgroßen Flächen sind 15 unverbissene Jungpflanzen zu finden. Auf der linken Fläche sind 0% Verbiss nachweisbar, auf den rechten Fläche 93% Verbiss, obwohl auf beiden Flächen genau 15 Pflanzen unverbissen bleiben.

Entscheidend sind die unverbissenen Pflänzchen, denn aus diesen erwächst der künftige Wald und nicht aus den verbissenen. Verbissprozente ohne Bezug zur Berechnungsgrundlage ( hier Pflanzen/ha) sind zur Bewertung von Verjüngungsflächen völlig ungeeignet.

Wie oben beschrieben kann der Kreisdurchmesser maximal 12,12 Meter betragen. Bei sehr dichter Naturverjüngung, wie z. B. in den Isarauen mit Eschen und im tertiären Hügelland mit Fichten, ist der Kreisdurchmesser wegen der sehr hohen Vegetationsdichten weit geringer anzusetzen. Somit sind die statistischen Berechnungen zur objektiven Beurteilung völlig ungeeignet, da die Pflanzen pro Hektar nicht berücksichtigt werden.

Bewertet wird nach den Aufnahmevorschriften nur der Verbiss in Prozentpunkten und nicht die gesund aufkommende Vegetation. Schon aus diesem Grund ist die Bezeichnung Vegetationsgutachten irreführend. Zu Recht wird es also meist als Verbissgutachten bezeichnet. Entscheidend zum Aufbau stabiler und gesunder Wälder sind jedoch nicht in erster Linie die verbissenen Pflanzen, sondern ob noch genügend überlebensfähige Pflanzen vorhanden sind, die dem Äser entwachsen können. Es hat daher keinen Sinn, sich nur auf den Verbiss zu kaprizieren und den aufkommenden Naturaufwuchs zu vernachlässigen.

Mit der Verbissaufnahme von 2012 wurden zwar die Vegetationsdichten pro Hektar nun hochgerechnet, die Einteilung der hochgerechneten Jungpflanzen geschah aber sehr absichtsvoll in drei Gruppen:

1. Pflanzen insgesamt pro Hektar

2. Pflanzen mit Schädigung jedweder Art pro Hektar (Leittriebverbiss, Seitentriebverbiss und Fegeschäden)

3. Pflanzen ohne jegliche Schädigung pro Hektar

Berechnet wurde bei den Pflanzendichten der Medianwert, während beim Verbissprozent das arithmetische Mittel verwendet wird. Ferner dokumentiert man mit der obigen Einteilung, dass man offensichtlich nur völlig unbeschädigte Pflanzen als überlebensfähig ansieht!

Längenwachstum: Es scheint auch ein Dogma zu sein, dass Verbiss grundsätzlich schädlich sein muss. Nachweislich führt der Seitentriebverbiss zunächst zu einer Wachstumsverzögerung. Gleichzeitig entwickelt sich der Wurzelballen kräftiger mit der Folge eines dann beschleunigten Längenwachstums. Nach wenigen Jahren wird man dem aufkommenden Wald den früheren Verbiss nicht mehr ansehen. Entsprechende Nachkontrollen der Aufnahmeflächen könnten dies bestätigen. Warum dies nicht geschieht, entzieht sich unserer Kenntnis. Zu vermuten sind aber ideologische Gründe.

Abschussempfehlung: Der Landkreis Freising hat nur ca. 18 % Waldanteil. Trotzdem wird von weniger als einem Fünftel der Fläche auf das gesamte Jagdgebiet geschlossen. Auffallend ist auch, dass in den Hegeringen, in denen der Staatsforst beteiligt ist, eine sehr differenzierte Abschussempfehlung gegeben wird. In den beteiligten Privatrevieren hat der Abschuss entsprechend der Empfehlung konzentrierter zu erfolgen, in den staatlichen Gebieten kann er unverändert bleiben. In Wahrheit hat das frühere staatliche Forstamt für sich selbst in der vergangenen Periode den Abschuss gesenkt, da er mangels Wildvorkommen nicht mehr erfüllt werden konnte! In den Privatrevieren ist eine eigenmächtige Abschussreduzierung nicht möglich.

Kausalitätsprinzip: Die Höhe des Verbisses wird schon von vornherein in einen monokausalen und willkürlichen Zusammenhang gebracht mit der Anzahl des vorhandenen, wiederkäuenden Schalenwilds. Es wird einfach postuliert, dass eine direkte Abhängigkeit bestehe (linear oder auch exponentiell) zwischen Verbissschaden und Schalenwilddichte, ohne es jemals wissenschaftlich nachgewiesen zu haben. Dabei können schon wenige Stück Schalenwild verheerenden Schaden anrichten genauso wie eine relativ hohe Wilddichte wenig Schaden bewirken kann. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine Reihe weiterer Faktoren eine wesentliche Rolle spielen. Wird das Wild zu sehr beunruhigt durch zivilisatorische Störungen (Jogger, Reiter, Radler, Hunde, Jagddruck usw.), kann es nicht auf die Äsungsflächen austreten. Verbiss im Einstand ist vorprogrammiert. Ungeeignete Äsungsflächen oder auch der Ernteschock im Herbst tun ein Übriges.

Pflanzenmaterial: Auffällig ist, dass Baumschulmaterial wesentlich lieber und häufiger verbissen wird als Naturaufwuchs. Offensichtlich spielt die Düngung in den Baumschulen geschmacklich eine Rolle. Auch auf standortgerechtes Pflanzenmaterial ist zu achten.

Aufforstungsziel: Der Gesamtwürdigung der Erhebungen durch das Forstamt liegt nicht nur die vorgefundene Waldzusammensetzung zugrunde sondern auch die Zielvorstellung hinsichtlich eines stabilen, artenreichen Mischwaldes mit entsprechender Naturverjüngung. Wie aber die Zielvorstellung der Waldbauern aussieht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Nach wie vor ist nun mal der "Brotbaum" der Landwirte die Fichte. Naturaufwuchs scheint weniger Bedeutung zu haben.

An einem Beispiel aus dem Landkreis Freising kann dokumentiert werden, wie die Realität aussieht. Im Bereich Dürnhaindlfing stand ein hiebreifer Hochwald mit dichtester Naturverjüngung ohne jegliche Schutzmaßnahmen, wie auf dem nebenstehenden Bild zu sehen. Auch einzelne Laubbäume kamen vor. Im Winter 2001/2002 wurde auf einer Teilfläche ein Kahlschlag durchgeführt ohne Rücksicht auf die bestehende Naturverjüngung. Die kreuz und quer liegenden Stämme mussten mit schwerem Gerät aus dem Bestand gerückt werden mit dem Effekt der völligen Vernichtung der jungen und nicht verbissenen Bäume.

An einem Beispiel aus dem Landkreis Freising kann dokumentiert werden, wie die Realität aussieht. Im Bereich Dürnhaindlfing stand ein hiebreifer Hochwald mit dichtester Naturverjüngung ohne jegliche Schutzmaßnahmen, wie auf dem nebenstehenden Bild zu sehen. Auch einzelne Laubbäume kamen vor. Im Winter 2001/2002 wurde auf einer Teilfläche ein Kahlschlag durchgeführt ohne Rücksicht auf die bestehende Naturverjüngung. Die kreuz und quer liegenden Stämme mussten mit schwerem Gerät aus dem Bestand gerückt werden mit dem Effekt der völligen Vernichtung der jungen und nicht verbissenen Bäume.

Die geräumte Fläche wurde schließlich mit Baumschulmaterial aufgeforstet, die nunmehr ohne Zäunung steht. Offensichtlich hatte der Landwirt an der gut aufkommenden Naturverjüngung wenig Interesse. Es wäre sicherlich möglich gewesen, die gefällten Bäume schonend zu rücken und auf die erfolgte Aufforstung zu verzichten. Augenfällig ist die Art des neuen Bestandes. Es handelt sich um eine reine Fichtenkultur ohne jegliche andere Baumarten. In der Naturverjüngung standen wenigstens noch einige wenige Laubhölzer.

Die geräumte Fläche wurde schließlich mit Baumschulmaterial aufgeforstet, die nunmehr ohne Zäunung steht. Offensichtlich hatte der Landwirt an der gut aufkommenden Naturverjüngung wenig Interesse. Es wäre sicherlich möglich gewesen, die gefällten Bäume schonend zu rücken und auf die erfolgte Aufforstung zu verzichten. Augenfällig ist die Art des neuen Bestandes. Es handelt sich um eine reine Fichtenkultur ohne jegliche andere Baumarten. In der Naturverjüngung standen wenigstens noch einige wenige Laubhölzer.

Es hilft also nichts, wenn von Seiten des Forstamtes in die Begutachtung reine Wunschvorstellungen eingebracht werden hinsichtlich stabiler Mischwälder, die an der Realität vorbeigehen. An der viel zitierten "Entmischung" der Wälder ist also nicht nur das Schalenwild schuld sondern in erste Linie der aufforstende Waldbauer.

Zusammenfassung:

Im gesetzlichen Auftrag führen die staatlichen Forstämter Vegetationsgutachten im dreijährigen Rhythmus durch. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um statistische Gutachten, die eine genügend hohe Anzahl von Aufnahmeflächen voraussetzen. Von den geforderten 30 bis 40 Probeflächen wurden 51,4 % bis 98,6 % erfasst. Damit entfällt für weite Teile des Landkreises die wissenschaftliche Grundlage der Gutachten. Schon aus diesem Grund sind sie im Ergebnis äußerst fragwürdig.

Die Gesamtverbissentwicklung lässt keine statistische Signifikanz erkennen. Vielmehr bestehen nicht nachvollziehbare Datenschwankungen, die den Verdacht auf systemrelevante Unschärfen lenken. Vertrauensbereiche wurden nicht berechnet. Nur im Jahr 1994 waren auffallend niedrige Verbissraten festzustellen. Damals wurde die Erhebung nicht durch das Forstamt Freising durchgeführt sondern durch ein Privatunternehmen. Schon in der folgenden Periode von 1997 schnellten die Verbisszahlen in den gleichen Wäldern bei verminderter Wilddichte (durch erhöhten Abschuss) und Aufnahme durch die Forstbehörde wieder nach oben! Mag jeder sich seine eigenen Gedanken dazu machen.

Schon die Bewertung der statistischen Ergebnisse lässt an der Seriosität der Untersuchungen erheblich zweifeln. Die nicht zu berücksichtigenden Pflanzen (weniger als 50 Stück / Hegering) wurden entgegen der Vorgaben in die Verbissberechnung einbezogen. Unabhängig vom rechnerischen Ergebnis wird in den meisten Hegeringen eine Erhöhung der Abschusszahlen immer wieder gefordert. Bereits ein Leittriebverbiss von nur 5,4 % wird ebenso behandelt wie einer mit 28,4 %. Wie viel Verbiss darf es denn nun sein? Wird tatsächlich ein Nullverbiss erwartet?

Erstaunlich ist die jeweilige Begründung der Abschussempfehlung. Passen die, wenn auch falsch errechneten, Verbisszahlen gut zum angestrebten Ziel der Abschussempfehlung, so begnügt sich der Gutachter damit. Lässt sich die Abschusserhöhung mit dem errechneten Verbiss nicht hinreichend begründen, werden Wunschvorstellungen bezüglich der angestrebten Waldzusammensetzung herangezogen.

Man scheut sich nicht obskure "Statistiken" zur Begründung eines zu steigernden Abschusses heranzuziehen. So wird z. B. bei Pflanzen kleiner als 20 cm die Eiche herausgestellt, von der im gesamten Hegering 3 nur sieben Exemplare in dieser Klasse angetroffen wurden. Von diesen 7 Bäumchen waren 6 verbissen, was dann einen Verbiss von 85,7 % ergibt. Ähnliches gilt für die Buche ( von 17 Stück waren 9 verbissen, bedeutet Verbiss 52,9 %) und das sonstige Laubholz (von 12 Stück waren 9 verbissen, bedeutet Verbiss 75 %). Man muss sich schon fragen, was derlei Rechenkünste noch mit eine seriösen Statistik zu tun haben sollen.

Es wird keine Aussage getroffen, ob es sich bei den Probeständen um Natur- oder Kunstverjüngungsflächen handelt. Aus dem Zahlenwerk der Erhebung sind die Radien der Probekreise nicht ersichtlich, wären aber von wesentlicher Bedeutung um die Vegetationsdichten berechnen zu können.

Nach wie vor werden nur die verbissenen Bäume erfasst und die aufkommende Vegetation nicht berücksichtigt.

Die räumliche Verteilung der Probestände innerhalb der Hegeringe ist nicht ersichtlich. Damit können keine neuralgischen Flächen erkannt werden. Bei Bevorzugung von Laubbaum-Probeständen ergibt sich stets eine statistisch höhere Gesamtverbissbelastung.

Gutachten sind grundsätzlich ergebnisoffen unter Beachtung möglichst aller beeinflussenden Faktoren zu führen. Im vorliegenden Fall wird aber a priori ein monokausaler Zusammenhang hergestellt zwischen der Verbisshöhe und der Populationsdichte des wiederkäuenden Schalenwilds. Das Ergebnis der Untersuchung ist quasi schon in der Versuchsanordnung vorweg festgelegt. Man muss sich aber nicht nur fragen, wie viel wird verbissen, sondern warum wird verbissen.

Neben der Wilddichte müssen auch andere Faktoren berücksichtigt werden wie z. B. häufige Beunruhigung durch Freizeit- und Zivilisationsdruck, ungeeignete Äsungsflächen, Zerstörung der Einstände sowie mutwillig unterlassene oder per Gesetz verbotene Hegemaßnahmen in der Notzeit.

Verbiss ist stets ein multikausales Geschehen und dies muss auch in der Schlussbeurteilung berücksichtigt werden. Ein erhöhter Wildbestand kann allenfalls nur e i n Faktor sein.

Die Probekreisgröße bestimmt sich alleine aus der Dichte der Verjüngung. Bei bester Naturverjüngung führt dies zu kleinen Kreisen. Sind in diesen kleinen Flächen viele Pflanzen verbissen, ist dies statistisch ungünstig. In Realität sind in diesem Fall jedoch weit mehr Bäumchen auf der Gesamtfläche unbeschädigt geblieben, als zum Aufbau eines stabilen Waldes notwendig sind.

Die Verbisszahlen werden nur in Prozentwerten bezogen auf die Probekreise angegeben. Eine Wertung und Trendrechnung ist aber nur möglich, wenn man die gefundenen Werte in absolute Zahlen bezogen auf die Vegetationsdichte pro Hektar umrechnet. Unterbleibt diese Umrechnung, wie es seit 1986 üblich ist, sind die von den Forstämtern präsentierten Zahlen schlichtweg wertlos und irreführend.

Entscheidend ist doch die Frage, wie viel schlagreife Bäume braucht man auf der untersuchten Fläche. Beurteilt werden muss die gesund aufkommende Vegetation und nicht nur der Verbiss. Eine Nachkontrolle der aufgenommenen Flächen nach Jahren ist unerlässlich zur Gewinnung eines objektiven Bildes.

Entsprechend den ermittelten Zahlen, ausgehend von nur 18 % Waldanteil im Landkreis Freising, geben die Gutachter, früher die staatlichen Forstämter und jetzt die ÄELF, eine Abschussempfehlung ab für die Privatreviere sowie für sich selbst. Wie dieses Vorgehen mit Objektivität zu vereinbaren ist, bleibt unverständlich. Nur so lässt sich auch erklären, dass höchst unterschiedliche Empfehlungen erfolgen. Ebenso unverständlich bleibt es, dass die Forstämter den eigenen Abschuss auch nachträglich reduzieren durften, wenn er trotz größter Anstrengung nicht erfüllt werden konnte. Den Privatrevieren bleibt das verwehrt.

Das Gutachten gipfelt in einer Abschussempfehlung obwohl es in weiten Teilen auf statistisch höchst tönernen Beinen steht und das Ursachen-Wirkungsprinzip bewusst oder unbewusst ideologisch einseitig vorgegeben wird. Schon von der Konzeption des Gutachtens her ist es für die Abschussplanung in keiner Weise geeignet.

Ausblick:

Vegetationsgutachten in der vorliegenden Form beschränken sich derzeit auf die Feststellung der Verbissschäden und berücksichtigen nicht in genügender Weise die aufkommende Vegetation. Zu Recht werden sie daher meist Verbissgutachten genannt. Was wir brauchen, sind aber Erhebungen über die überlebensfähig aufkommende Vegetation mit der Fragestellung, ob diese für den Aufbau stabiler und artenreicher Wälder ausreicht. Es ist sicher ein absolut phantasieloser Therapieversuch, die derzeitige Waldsituation allein auf dem Rücken des Schalenwilds mit der Bleikugel lösen zu wollen.

Wer bestimmte waldbauliche Ziele verfolgen will, muss diese auch in erster Linie durch waldbauliche Maßnahmen realisieren und nicht nur durch Schalenwildabschuss.

Unerlässlich ist eine Nachkontrolle der aufgenommenen Flächen nach 5 bis 10 Jahren, um einen Überblick bezüglich der weiteren Waldentwicklung zu erhalten.

Wir sollten erkennen, dass auch wir nur ein Teil der Schöpfung sind und nicht alles unserem Profitstreben unterwerfen dürfen. Unseren Mitgeschöpfen können und dürfen wir die Daseinsberechtigung nicht absprechen. Ein gewisses Maß an Verbiss muss toleriert werden können.

Über jedem Gutachten sollte in großen Lettern stehen:

Quidquid agis, prudenter agas et respice finem !

Was immer Du tust, tue es klug und bedenke, was es bewirkt.

© 2011 Jagdschutz- und Jägerverein Freising Stadt und Land e.V. | Impressum | Kontakt| Datenschutz